- ホーム

- ブログ

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年8月

- 2019年9月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- 2021年8月

- 2021年9月

- 2021年10月

- 2021年11月

- 2021年12月

- 2022年1月

- 2022年2月

- 2022年3月

- 2022年4月

- 2022年5月

- 2022年6月

- 2022年7月

- 2022年8月

- 2022年9月

- 2022年10月

- 2022年11月

- 2022年12月

- 2023年1月

- 2023年2月

- 2023年3月

- 2023年4月

- 2023年5月

- 2023年6月

- 2023年7月

- 2023年8月

- 2023年9月

- 2023年10月

- 2023年11月

- 2023年12月

- 2024年1月

- 2024年2月

- 2024年3月

- 2024年4月

- 2024年5月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年5月

- 2024年6月

- 2024年7月

- 2024年8月

- 2024年9月

- 2024年10月

- 2024年11月

- 2024年12月

- 2025年1月

- 2025年2月

- 小野幌の一年

- 指導方針

- 入会案内

- お問い合わせ

- 会員専用

- 50年のあゆみ

小野幌の一年

4月

新年度スタート

5月

全道中学校剣道錬成会

開催地:当別町

通称「当別錬成会」と呼ばれ、連休中の2日間に開催される錬成会です。

赤胴大会及び全道中学校大会選考会

開催地:厚別区

8月に行われる「北海道少年剣道錬成大会及び赤胴大会」と、9月に行われる「北海道中学生剣道錬成大会」の出場権をかけた選考会です。

6月

前期級位審査 開催地:厚別区

道新杯少年剣道大会 開催地:小樽

7月

青少年剣道旭川大会 開催地:旭川

中体連剣道選手権 開催地:札幌市内

札幌市民スポーツ大会剣道競技会予選会

開催地:厚別区

8月

北海道少年剣道錬成大会 及び 赤胴少年剣道錬成大会

開催地:真駒内アイスアリーナ

全道から個人戦出場者が200名近く、団体チームも150を超える人数が参加します。小学生はこの大会を目標に稽古してきており、まさに晴れ舞台です。

9月

札幌市民スポーツ大会剣道競技会

開催地:美香保体育館

厚別区の代表として、個人戦と団体戦を戦います。

レク 開催地:札幌近隣

ここ近年は江別のえみくるで行っています。

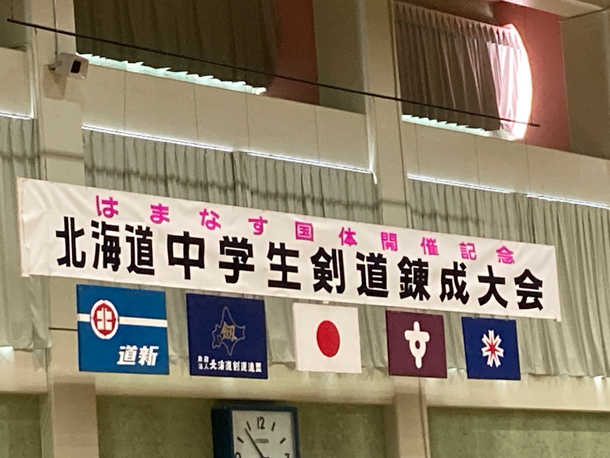

北海道中学生剣道錬成大会

開催地:砂川

通称「砂川大会」と呼ばれています。

5月に行われた選考会を経て、厚別区選抜チームとして出場します。

北海道神宮少年剣道大会

開催地:北海道神宮

北海道神宮の駐車場で行われ、靴を履いたまま試合を行います。

10月

札幌市スポーツ少年団剣道交流大会

開催地:札幌市内

個人戦は全道大会、全国大会につながる大きな大会です。各部門の入賞者は札幌代表として、全道、全国に向けて強化稽古に励みます。

段審査 開催地:札幌

出稽古

小学校の学習発表会のために体育館の使用ができないこの時期は、近隣の体育館を借りたり、兄弟剣道会の上野幌剣道会に出稽古に行ったりします。

11月

中体連新人戦 開催地:札幌市内

毎年、11月3日に行われ、中学校1、2年生がそれぞれの学校の代表として出場します。

12月

当別ちびっこ錬成会 開催地:当別町

剣道を始めたばかりの小さい子供たちでも出場できる大会です。

厚別区青少年武道大会 開催地:厚別区

稽古納め

1月

鏡開き

後期級位審査会 開催地:厚別区

2月

豆まき

札幌市スポーツ少年団剣道交流戦新人戦

開催地:札幌市内

3月

厚別区剣道祭 開催地:厚別区

納会大会

この納会をもって、中学3年生は小野幌剣道会を卒団します。みんなで食事をし卒団生を祝います。